La Biblioteca de Alexandria

Por Fex López Álvarez

Debo la conjunción de un cristal roto y un ensayo de revista el descubrimiento de este libro. Mentiría descaradamente si me apropiara de esta historia por lo cual, he preferido colocar mi nombre bajo el de Diogenes Teufeldorekh y convertirme simplemente en el compilador de sus historias.

En aquellos días compartíamos Gabriel F.S. Baute y yo una acalorada discusión sobre la construcción de una serie de cuentos prefigurados y llenos de metáforas, en los cuales, pocas -muy pocas- personas pudieran leer a plenitud el texto. En el calor de la discusión, mi muy querido hermano, me refirió a una novela que aun considero inexistente de Ts'ui Pên que debe leerse a modo de rayuela o como si se buscara el centro de la mítica Jericó. Ante mi obvia negativa por su argumento, me refirió a una revista que incluso, llegó a buscar en el tope de un armario lleno de libros de Stphen Albert cayendo como si lo hubieran empujado desde lo alto del armario adornado con un espejo justo en el que se apoyaba ocasionando también la rotura del cristal.

En aquellos días compartíamos Gabriel F.S. Baute y yo una acalorada discusión sobre la construcción de una serie de cuentos prefigurados y llenos de metáforas, en los cuales, pocas -muy pocas- personas pudieran leer a plenitud el texto. En el calor de la discusión, mi muy querido hermano, me refirió a una novela que aun considero inexistente de Ts'ui Pên que debe leerse a modo de rayuela o como si se buscara el centro de la mítica Jericó. Ante mi obvia negativa por su argumento, me refirió a una revista que incluso, llegó a buscar en el tope de un armario lleno de libros de Stphen Albert cayendo como si lo hubieran empujado desde lo alto del armario adornado con un espejo justo en el que se apoyaba ocasionando también la rotura del cristal.

No existían en la revistas datos sobre aquel estrafalario libro que luego mi amigo me señalaría como parte de la enciclopedia de Hebert Ashe. Pero si la biografía maliciosa repleta de comentarios y citas oprobiosas sobre la vida de su autor. He de admitir sin sonrojarme, que muchas de las peripecias citadas sobre ese enigmático sujeto me parecieron incluso envidiables. Así que no me fue extraño obsesionarme con él.

Poco se conoce de este autor, no se tiene fecha de su muerte, sí es que ha muerto, ni se conoce fecha de su nacimiento si es que realmente nació. Su principal problema en un mundo de escritores, es que, justamente no era autor de libros sino copilador de estos. Casi un comentarista efusivo pero perezoso de los inacabables volúmenes de sabiduría por lo general, perdida. Se estima que era bávaro por la fonética de su apellido, a la existencia de un libro hecho enteramente de famosos prefacios publicado por la editorial Süden en 1941, y por una traducción morosa del infame Bolívar y Ponte al vasco.

Poco se conoce de este autor, no se tiene fecha de su muerte, sí es que ha muerto, ni se conoce fecha de su nacimiento si es que realmente nació. Su principal problema en un mundo de escritores, es que, justamente no era autor de libros sino copilador de estos. Casi un comentarista efusivo pero perezoso de los inacabables volúmenes de sabiduría por lo general, perdida. Se estima que era bávaro por la fonética de su apellido, a la existencia de un libro hecho enteramente de famosos prefacios publicado por la editorial Süden en 1941, y por una traducción morosa del infame Bolívar y Ponte al vasco.

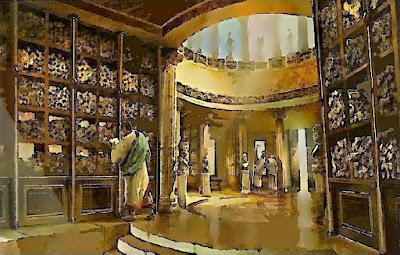

En mis investigaciones he dado sí con un argumento solido, todos los años de duración de la segunda guerra mundial trabajó como escritor -y compilador- en la gran biblioteca de la famosa ciudad africana a la que ya me he referido, protegido por el Rey Ahmed Faruk I, quien le encomendó la nada envidiable tarea de recopilar en un solo libro, todo el conocimiento de los antiguos reinos faraónicos.

La labor, como es de esperar, le agota, le es infortificable, técnicamente le apabulla. Cómo si fuere ésta poca cuestión, le acusan de espía debido a la solución de un crucigrama. Es puesto prisionero de las fuerzas aliadas en más de una ocasión, solo por su terrible parecido al enemigo común, pero siempre es rescatado por los secretarios del rey títere y erudito quien desea fervientemente ver culminado el libro que le ha encargado.

Durante su estadía, sufre del calor extremo del continente madre. Ha robado, se ha hecho adicto al opio y a las mujeres de cortas edades. Su labor, y la pobreza propia de la guerra le han obligado a vivir en la biblioteca solitaria, acosado por los zancudos, la sed, los espejos que lo miran maliciosamente, y con un gato blanco y negro como única compañía. Le pagan no es falso, sin embargo, a penas le alcanza para comer, opta por vivir de la caridad de dos judíos estudiosos de Urantia que día a día le llevan pan, leche y miel.

De a poco, su libro va tomando forma. Nota en él, debido a una palabra que se repetía de forma insistente en un espejo, una constante que un principio le parece hilarante, luego le preocupa, y por último, llega a obsesionarle.

Los textos de los autores consultados para hacer su propia obra, suelen ser los mismos aunque no tengan los mismos nombres. Hombres que se repiten una y otra vez como aquel que mira su propio reflejo sobre el agua, desvirtuando a la vez, cada hombre, cada libro, cada comentario.

Nunca da con el sentir pleno y verdadero. Con una historia absoluta, siempre se encuentra con comentarios y citas. Su propio libro, el que le han ordenado escribir, es un amasijo desordenado de 7007 páginas llenas de comentarios y citas hechas por proconsules, esclavos, faraones, desgraciados, cautivos, mancos, criminales, adictos a suertes extrañas que le llevaban a la sumisión o al poder; por hambrientos.

Nunca da con el sentir pleno y verdadero. Con una historia absoluta, siempre se encuentra con comentarios y citas. Su propio libro, el que le han ordenado escribir, es un amasijo desordenado de 7007 páginas llenas de comentarios y citas hechas por proconsules, esclavos, faraones, desgraciados, cautivos, mancos, criminales, adictos a suertes extrañas que le llevaban a la sumisión o al poder; por hambrientos.

Nota con admiración que Menes recordaba haber sido Tolomeo y antes Amenhotep y antes algún otro inmortal. Se cruza de golpe con la primera advertencia del Mahahbarata, y hasta con un centésimo nombre no prohibido pero oculto en algún catálogo de catálogos.

La azúcar y el pan guían sus noches de escritura titanica. Su cabello y su barba empiezan a crecer con la misma des-prolijidad con la que crecen los libros de referencia sobre su mesa de trabajo. En el universo de Teufeldorekh, llamados por otros biblioteca, se repiten de forma perversa los mismos libros. No porque la biblioteca sea infinita como la de Babilonia o porque los textos estén repetidos. Ni siquiera es culpa de aquella aterradora conjunción de espejos encontrados. Se debe esencialmente a que todos los libros pertenecen a un solo autor sin nombre, y todos los libros, son solo siete, cada uno con un paradigma único, de los cuales, como lineas sobre lineas, se han desprendido todas las demás historias.

Con profunda agonía descubre cuan poco importa lo que escriba o que coloque su nombre o el de Pítagoras o el de Aristoteles o el de Carilyle porque ya todos los libros han sido escritos. El comentarista Alemán cae en depresión.

Algunos escriben, incluso aseguran (como A.B.C.) que el compilador empieza a deambular desnudo por los pasillos del templo abandonado. Otros señalan que cae victima del holocausto que se ha impuesto a los alemanes residentes en los países dominados por los aliados. Me he encontrado con efusivos textos donde la comunidad judía del país de trabajo de Teufeldorek, en los que a este se le reputa, en los que se le exige con cierta xenofobia, al inicio oculta, luego obligatoria, y se insta a los hebraicos de buen corazón a que lo expulsen del lugar que hasta ahora ha ocupado.

Tras la presión y su falta de avances. las autoridades reales del reino le colocan un ultimátum. Ha de presentar algo al rey en no más de 11 días. Como buen anaxamista abraza la muerte. Diogénes Teufeldorekh ha aceptado su destino. Decide también, pasar los últimos días de su vida, lejos del estéril ejercicio intelectual y de dedicarse plenamente al placer de la vida.

Pasa la noche robando granos de arena en un desierto para depositarlos en uno de menor envergadura. Lee en una noche los siete cuentos del sur. Observa interminables partidas de ajedrez en la que los jugadores optan por negar las torres. Lee libros que nunca pensó leer, como una luminosa novela china de 450 personajes. Usa libros como marcalibros. Se extravió en laberintos y textos. Durmió en una letrina, jugó a la loteria y ganó pero su billete fue robado por un ladrón al que le dieron la muerte. Soñó con hombres hechos de fuego. Tradujo el Quijote al árabe reconociendo la autoria de Cide Hamete Benengeli, condenando a Cervantes al oprobio definitivo.

La unánime noche de su muerte, Diogénes Teufeldorekh, se miró en uno de los espejos, que significaba mirarse en los 400 espejos que descasaban en la biblioteca. Por un segundo, el único que pudo soportar aquella atroz visión, fue infinitos hombres hechos uno. Se convirtió entonces en un demiurgo de 25 símbolos sagrados.

En un estado absoluto de inconsciencia, o tal vez pleno de esta, el escritor tomó un lápiz y sobre varios cuadernos amarillentos empezó a escribir cada combinación posible de las letras del alfabeto. No inventó una sola palabra. Inventó sí, mezclas imposibles de lenguajes, palabras que se escondían dentro de palabras. Revivió antiguos dialectos y academicismos, condenó el vació, el punto y la coma, el espacio. Como los antiguos escribas del país que lo acogía, usó su propia sangre cuando el carboncillo hubo desaparecido entre sus dedos.

Diogenes Teufeldorekh no era un nombre que reconociera y sin embargo, todo el conocimiento del mundo le era susurrado al oído por un demonio o un ángel -sí es que existe diferencia entre ambos-. Su vindicación era aquel libro que le escocía las manos, que surgía como inspiración divina.

Llegó mucho más lejos que el genio de Marsella. Todas las cosas que habían ocurrido le fueron contadas, él, simplemente las escribió. Al finalizar la obra, los cabellos que fueron de oro y de plata, desaparecieron. El libro ciertamente ha sido culminado. La esperanza, siempre fiel ante la muerte, ha causado el milagro.

Como si fuere un espejo de Gabaón, la noche se ha detenido y en las manos de Diogenes Teufeldorekh, reposan exactamente 1001 páginas que dividen 400 capítulos. En el vasto texto, no existe tema que escape, pues todo en él ha sido escrito.

Aun así, teniendo entre los dedos el libro que no soló salvaría su vida -la vida relata Sartre en un articulo sobre el comentarista alemán para la revista Aud Sud le era innecesaria-, sino que también sería una nueva luz contra los infinitos espejos que fabrican el mundo, Diogenes Teufeldorekh no se sentía satisfecho con su obra. Su rostro por el contrario de reflejar la alegría propia de un libro recien culminado, era una inexpresiva máscara propia de un guerrero de la noche.

El compilador era cociente de que algo terrible había ocurrido esa noche detenida en la biblioteca. Entendía que su entrada a Shangri-la había sido falseada por los tantas visiones falsas que se reflejan en la nieve. En un momento dado, alzó la vista y notó que en uno de los espejos, su sombría figura le sonreía.

Aterrado, el comentarista se levantó pensando en arrojar el manuscrito a una letrina, dado que no se consideraba autor de lo que estaba escrito, no se sentía tentado en el alma a defenderlo. Aún a pesar de esto, tras mirarse a los ojos en un espejo al baño, entendió que jamás podría dañar aquella obra magnifica.

Caminó hasta el atrio de la biblioteca y se sentó bajo la incomoda sombra nocturna de un habitáculo al lado de un tálamo para leer con calma el libro mientras empezaba a clarear la noche y los verdugos se asomaban a la puerta de la biblioteca.

El demiurgo de una noche entendió tras leerlo, que su libro pertenecía también a esos que ya habían sido escrito. Que ese libro existía desde mucho antes que él naciera, que cada libro -ratificó- ya había sido plasmado sobre arcilla, papiro o papel. y que aquellos que cómo él; temblaban con vigor ante un libro recién culminado, solo eran comentaristas de lo que ya había sido prefigurado.

Como he señalado al inicio, no soy el autor de este libro. Ni siquiera de esta historia, solo me he encargado de contar, lo que leí en el número 75 de la revista Sur.

En aquellos días compartíamos Gabriel F.S. Baute y yo una acalorada discusión sobre la construcción de una serie de cuentos prefigurados y llenos de metáforas, en los cuales, pocas -muy pocas- personas pudieran leer a plenitud el texto. En el calor de la discusión, mi muy querido hermano, me refirió a una novela que aun considero inexistente de Ts'ui Pên que debe leerse a modo de rayuela o como si se buscara el centro de la mítica Jericó. Ante mi obvia negativa por su argumento, me refirió a una revista que incluso, llegó a buscar en el tope de un armario lleno de libros de Stphen Albert cayendo como si lo hubieran empujado desde lo alto del armario adornado con un espejo justo en el que se apoyaba ocasionando también la rotura del cristal.

En aquellos días compartíamos Gabriel F.S. Baute y yo una acalorada discusión sobre la construcción de una serie de cuentos prefigurados y llenos de metáforas, en los cuales, pocas -muy pocas- personas pudieran leer a plenitud el texto. En el calor de la discusión, mi muy querido hermano, me refirió a una novela que aun considero inexistente de Ts'ui Pên que debe leerse a modo de rayuela o como si se buscara el centro de la mítica Jericó. Ante mi obvia negativa por su argumento, me refirió a una revista que incluso, llegó a buscar en el tope de un armario lleno de libros de Stphen Albert cayendo como si lo hubieran empujado desde lo alto del armario adornado con un espejo justo en el que se apoyaba ocasionando también la rotura del cristal.  Poco se conoce de este autor, no se tiene fecha de su muerte, sí es que ha muerto, ni se conoce fecha de su nacimiento si es que realmente nació. Su principal problema en un mundo de escritores, es que, justamente no era autor de libros sino copilador de estos. Casi un comentarista efusivo pero perezoso de los inacabables volúmenes de sabiduría por lo general, perdida. Se estima que era bávaro por la fonética de su apellido, a la existencia de un libro hecho enteramente de famosos prefacios publicado por la editorial Süden en 1941, y por una traducción morosa del infame Bolívar y Ponte al vasco.

Poco se conoce de este autor, no se tiene fecha de su muerte, sí es que ha muerto, ni se conoce fecha de su nacimiento si es que realmente nació. Su principal problema en un mundo de escritores, es que, justamente no era autor de libros sino copilador de estos. Casi un comentarista efusivo pero perezoso de los inacabables volúmenes de sabiduría por lo general, perdida. Se estima que era bávaro por la fonética de su apellido, a la existencia de un libro hecho enteramente de famosos prefacios publicado por la editorial Süden en 1941, y por una traducción morosa del infame Bolívar y Ponte al vasco.  Nunca da con el sentir pleno y verdadero. Con una historia absoluta, siempre se encuentra con comentarios y citas. Su propio libro, el que le han ordenado escribir, es un amasijo desordenado de 7007 páginas llenas de comentarios y citas hechas por proconsules, esclavos, faraones, desgraciados, cautivos, mancos, criminales, adictos a suertes extrañas que le llevaban a la sumisión o al poder; por hambrientos.

Nunca da con el sentir pleno y verdadero. Con una historia absoluta, siempre se encuentra con comentarios y citas. Su propio libro, el que le han ordenado escribir, es un amasijo desordenado de 7007 páginas llenas de comentarios y citas hechas por proconsules, esclavos, faraones, desgraciados, cautivos, mancos, criminales, adictos a suertes extrañas que le llevaban a la sumisión o al poder; por hambrientos.

Pasa la noche robando granos de arena en un desierto para depositarlos en uno de menor envergadura. Lee en una noche los siete cuentos del sur. Observa interminables partidas de ajedrez en la que los jugadores optan por negar las torres. Lee libros que nunca pensó leer, como una luminosa novela china de 450 personajes. Usa libros como marcalibros. Se extravió en laberintos y textos. Durmió en una letrina, jugó a la loteria y ganó pero su billete fue robado por un ladrón al que le dieron la muerte. Soñó con hombres hechos de fuego. Tradujo el Quijote al árabe reconociendo la autoria de Cide Hamete Benengeli, condenando a Cervantes al oprobio definitivo.

Comentarios

Publicar un comentario